- 【新华社】浙江演绎“双下沉、两提升”

- 2017-03-08 12:45:41 来源:新华社《环球》杂志社 浏览:7171次

实践证明“双下沉、两提升”有效促进了城乡医疗资源的均衡分布, 缓解了基层人才短缺的瓶颈,提升了县域医疗服务能力,推进了分级诊疗制度建设,医改深化实现重大突破。

文/《环球》杂志记者 赵卓

家住浙江省长兴县和平镇红山村的高阿伯,

手术的顺利开展源于湖州市中心医院的全面托管。半年前,长兴县第三人民医院还只是长兴县和平镇卫生院,根本无法完成这样的手术。2016年1月,湖州市大胆尝试县级医院和市医院深度合作模式,努力引导优质资源流向基层。现在和平镇居民不出和平就能享受市级三甲医院的优质服务和乡镇卫生院的报销政策。高阿伯在术后第一天就可以下床活动,腰背部疼痛明显好转,生活基本自理,术后第二天便康复出院了。

这是浙江省深化医改,推出“医学人才下沉、城市医院下沉”,实现“提升县域医疗卫生服务能力,提升群众满意率”重大战略决策后的一个故事。2013年,按照“群众得实惠、医院添活力、医改有突破”的要求,浙江在全省启动“双下沉、两提升”工作,经2014年稳步推进、2015年全面覆盖,目前已取得阶段性成效。搭建省市县镇医联体在杭州市中心城区,仅3平方公里的区域内就集中了全省最好的8家三甲医院,在很长时间内,每天上午,这里都被慕名而来的各地患者和家属围得水泄不通,既造成本地居民生活不便,也加重了外地患者的就医成本,浪费了宝贵的就医时间。

大医院人满为患,基层医院门可罗雀。为破解此难题,继2012年在全国率先实现以“药品零差价”为切入点的县级公立医院综合改革全覆盖的基础上,浙江着力提升县域医疗服务能力,积极探索分级诊疗制度建设,力争让群众能够就近享受优质医疗服务。

作为国家卫计委确定的分级诊疗试点城市,湖州通过完善工作保障机制,积极引导优质医疗资源有序流向基层,目前形成了“市县全面托管、市县对口帮扶、战略合作”办医模式,健全基层医疗服务体系,提高基层医疗服务能力。长兴县第三人民医院正是“双下沉、两提升”下的新生产物,是以原来的和平镇卫生院为基础,结合湖州市中心医院资源下沉人员的管理和技术支持而诞生的新型医院。湖州市中心医院每周派出心内科、呼吸科、内分泌科、神经内科、消化内科、肝胆外科、肛肠科、甲状腺乳房外科等18个专科22名副主任医师及以上级别的专家定期到长兴三院坐诊,全年累计派遣专家885人次,共接诊9231名患者,急诊抢救能力和手术能力均得到大幅提升,惠及和平镇及周边乡镇近13万群众。

“为了更好地规范基层医院慢病管理,由下沉专家和公卫医务人员开设以高血压、糖尿病为主的慢病联合门诊,接诊社区转诊‘疑难’患者。从2016年3月至2016年12月底,共接诊社区转诊慢性病人682人,收治住院42人。通过有效干预,规范化管理,有效地控制了患者高血压、糖尿病,控制了各种并发症的发生。”长兴县第三人民医院院长王伟洪告诉《环球》杂志记者。

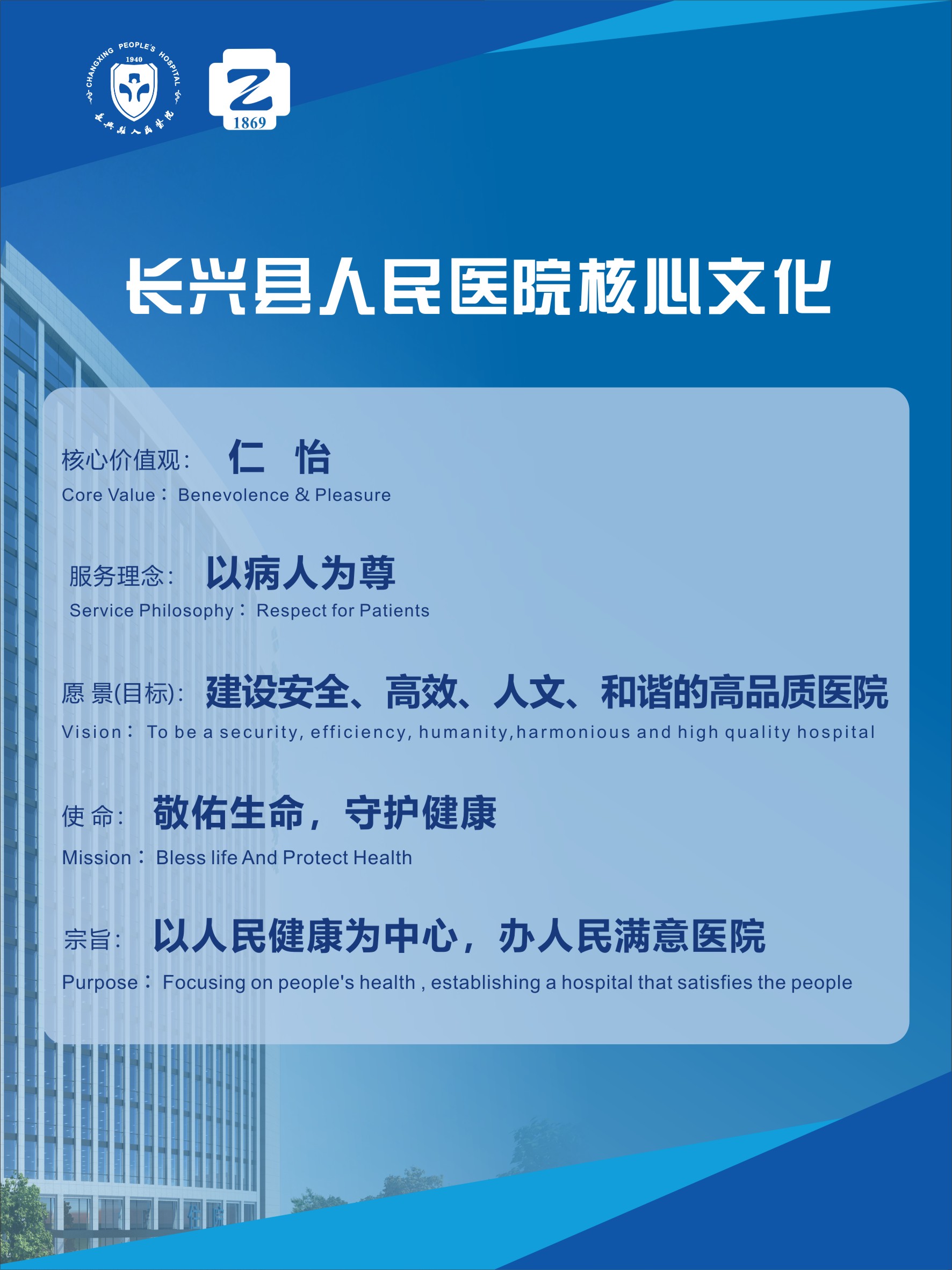

长兴县人民医院作为浙江省县级公立医院改革试点之一,自2015年10月与浙江大学医学院附属第二医院(下简称浙医二院)合作办医,成为“浙江大学医学院附属第二医院长兴分院”,探索出一条“自由恋爱”式的“双下沉”合作模式,也拉开了长兴县级公立医院新一轮体制机制改革的大幕。按照合作协议,浙医二院和长兴县人民医院建立紧密型协作关系,首期合作时间为五年。目前,浙医二院心血管内科等13个临床科室建立了浙医二院教授级专家工作站,带动了医院学科建设的全面开花,并建立了浙北肿瘤中心、浙北眼科中心、浙北心脏中心、浙北呼吸中心和浙北肝胆胰疾病诊治中心;还与北京大学合作,建立了全国首个县级区域性严重创伤医疗急救服务系统(EMSS);加盟“中国空中急救联盟”并成功首飞,构筑起地空一体的急救体系。

“利用浙二专家下沉的契机,我们还遴选了50名临床业务骨干一对一‘拜师学艺’,实行坐诊、查房和手术的全程跟学,促进了本土专家的快速成长。”长兴县人民医院副院长徐建平告诉《环球》杂志记者。

同时,作为长兴县县域范围内唯一的三级乙等综合性医院,长兴县人民医院又按照“县乡一体化建设”的思路,先后与水口、小浦、林城卫生院签订合作协议,使之成为“人民医院分院”,并与城市社区中心、煤山等6家卫生院建立协作关系。引导和鼓励医院的专家和浙医二院的名医到卫生院工作,从临床技术、医技水平、质量管理和医院运行上给予全方位的帮助。

经过几年实践,目前湖州5家市级医院与7家县区级医院、19家县区医院与59家乡镇卫生院建立了紧密合作办医关系。接受“双下沉”合作办医的基层医院在业务量和医疗服务能力上有了显著提升:接受城市医院下沉的县区医院,2016年住院人次同比增长15.4%,手术人次同比增长11.4%,其中三类以上手术同比增长22.2%;实行县乡合作办医的乡镇卫生院门急诊人次同比增长12.6%,住院人次增长30.8%,手术台次增长117.6%,业务总收入增长38.2%。截至12月底全市县域内就诊率达83.48%。这也是浙江省“双下沉、两提升”成果的缩影。

目前浙江已实现“双下沉、两提升”对全省90个县(市、区)全覆盖,依托人才、资金“下沉”及“医联体”建设,浙江15家省级三级甲等医院、39家市级三级医院与122家县级医院开展紧密型合作办医,全省每家县级医院平均有10名左右城市三甲医院的专家常驻。县级医院通过建立县域医学影像、临床检验、心电检查、慢病管理等区域共享中心,设立基层住院分部和专家门诊,构建技术协作合作体等多种形式,初步实现县级医疗资源下沉乡镇全覆盖。全省县域医疗服务能力和水平进一步提升,门急诊量、出院量及手术台次明显增长,县域就诊率平均提高8个百分点以上,县域内就诊率最高的桐庐已经达到93%,海宁、海盐等地已接近或超90%。浙江省委书记夏宝龙曾表示,实践证明“双下沉、两提升”有效促进了城乡医疗资源的均衡分布,缓解了基层人才短缺的瓶颈,提升了县域医疗服务能力,推进了分级诊疗制度建设,医改深化实现重大突破。

基层中医化,中医基层化2016年可以说是中医药利好政策“井喷年”。无论是国家中医药中长期规划还是即将颁布的《中医药法》中,都将中医扎根基层、深入民间作为主要方向。中医“系统化连续诊疗”模式不仅可以助推分级诊疗,在治未病、降药价等方面也为深化医改做出积极探索。医改工作一直走在全国前列的浙江,在促进“基层中医化,中医基层化”方面也走在前列。

2013年5月,浙江省立同德医院与海盐县人民政府签订了全面托管海盐县中医院的协议,成立了“浙江省立同德医院海盐分院”,成为首批实施全面托管县级医院的省级医院之一,把先进技术、管理经验和资金带到基层医院;2015年7月,又与仙居县人民政府签署协议,对仙居县中医院签订为期十年的全面托管协议,成立了 “浙江省立同德医院仙居分院”。

三年来,同德总院选派了几十名优秀的医疗专家到海盐县中医院开展诊疗、带教、科研等一系列工作,同德总院下沉海盐分院的常驻专家10人左右,一般一年轮换一次。此外,还有包括国家级、省级名中医在内的中医、中西医结合等医学专家,每周或每月定期到分院坐诊、会诊、查房、手术、讲学和进行业务指导。同时开展名中医“师带徒”的青蓝工程,将名医的技术在海盐县中医院发扬传承。

同德医院富阳骨伤传人、浙江省名中医张培祥主任中医师率其技术团队到分院开展工作,实施中医药技术输入嫁接工程,先后开展了小针刀、浮针、改良手法复位治疗良性阵发性位置性眩晕等十余项中医新技术新项目。专家下沉后,还打破了海盐尚无睡眠专科、儿童生长发育专科等的局面,使这些患者再也不必费心费力去沪杭就医。海盐县卫计局局长徐世民表示,在新医改的大背景下,“同德·海盐”医联体给基层医院带来办院理念的转变,医院管理的规范、卫技队伍的壮大、医疗服务的提升,使百姓受益,医院也得益,反过来又促使地方政府进一步加大对医院的投入。

目前,海盐县中医院骨伤科已建成为省中医重点专科、嘉兴市重点(扶植)学科及海盐县医学重点学科;针灸科为市县共建重点学科及海盐县第二批重点学科;中西医结合肾病科为第二批县医学重点学科。康复科被确立为海盐县第三批重点建设学科。2016年,重点扶持的学科中:中医内科全年门诊人次较上年增长7.43%,骨伤科增长 30.49%,肾病科增长45.52%,放射科和B超室的业务水平都得到了明显提升。仙居分院开展中医特色优势病种27种,中医临床路径7条,中医治疗率门诊达到82%、病房达到91.4%,中药饮片使用量增加50%,极大促进了中医药特色的发挥。

“基层中医化,中医基层化”的中医发展战略,不仅有力地促进了基层中医院各专业学科的发展,赢得了当地居民的信任,也破解了传统县级中医院人才少、收入低、效益不好的困局。海盐县中医院与托管前(2012年)相比,2016年业务收入从2012年的8267.94万元增长到了13725.61万元,增长66.01%;门急诊人次从200500人次增长到306130人次,增长52.68%;出院人次从5145人次增长到8173人次,增长58.85%;仙居县中医院,2016年业务总量10883.3万元,较2015年增长11.63%;门诊364024人次,同比增长11.30%;出院5935人次,同比增长0.12%。同时,海盐分院也积极参与县域医药卫生体制改革,深入开展对口支援基层医疗机构工作。

2014年起,海盐分院选派同德专家与本院专业骨干人才赴对口支援的通元镇卫生院、于城镇卫生院、澉浦镇卫生院等进行坐诊、业务查房、带教指导等工作。海盐县卫生计生局还依托县中医院技术力量成立了中医“1+

在湖州,《环球》杂志记者走访了多家医院,无论是湖州市传染病医院(湖州市中心医院开发区分院)、湖州市中医院、长兴县人民医院、长兴县中医院这样的三级医院,还是南浔中西医结合医院、双林人民医院这样的二级医院,或者长兴县第三人民医院(和平镇卫生院)、虹星桥镇卫生院、荻港村社区卫生服务站这样的基层医疗单位,都能通过集网站、手机客户端和微信公众号于一体的“健康湖州”服务平台进行网络挂号、分时候诊、查询自己的健康档案,都有各种自助设备节约患者时间,都有远程会诊设备等。

湖州市卫生计生局局长施会龙告诉《环球》杂志记者,湖州在前期建立市、县(区)两级区域卫生信息平台的基础上,实现了全员人口库、电子健康档案库、电子病历库的三库融合,电子健康档案和电子病历在全市各级医疗机构实现共享互阅。同时,拓展信息系统的服务应用功能,完成全市区域PACS平台建设,实现远程影像诊断的市县乡全覆盖,市和县区影像诊断中心通过该系统共为基层提供远程影像诊断近5.3万人次。全市统一的分级诊疗和责任医师签约管理信息系统也已在建设过程中,与中国银联合作建设的智慧医疗支付平台已投入试运行。

“通过县区域临床检验、影像诊断、心电诊断和远程医疗中心,可以上传乡镇卫生院患者检测标本、影像资料,居民在家门口社区医院或乡镇医院里,都可享受到上级医院专家的会诊,包括心电、影像、检验、视频会诊,还可以查询CT等检查结果,也有效推进城乡医疗资源服务同质化。双向转诊流程也能完全实现信息化,实现对全市不同级别医疗机构之间诊间/住院预约、双向转诊、出院随访、社区首诊业务的技术支撑。”施会龙表示。